¿Que es la Hiperinflación?

La discusión acerca de qué es hiperinflación ha venido asomándose en Venezuela, país en el que la medición del costo de vida es, hace tiempo, un tema de debate.

La discusión acerca de qué es hiperinflación ha venido asomándose en Venezuela, país en el que la medición del costo de vida es, hace tiempo, un tema de debate.

No hay acuerdo acerca de la velocidad a la que crece el costo de la vida, en parte porque no se publican cifras oficiales desde diciembre. Para todo el 2014, el Banco Central de Venezuela estimó la inflación (el aumento en el costo de la vida) en 70%, la más alta del mundo.

Pero este año, tras al golpe de la caída de los precios del petróleo, la inflación parece haberse disparado. Algunas voces académicas y de la oposición dicen que Venezuela se encuentra a las puertas de la hiperinflación.

El gobierno no ha entrado al debate de si hay hiperinflación o no, pero asegura que está tomando las medidas necesarias para controlar el aumento en el costo de la vida y le echa la culpa del fenómeno a la especulación de empresarios con el apoyo de Washington. También dice que los opositores exageran la magnitud de la inflación.

En medio de esta discusión, BBC Mundo les presenta una guía acerca de algunos conceptos básicos sobre la hiperinflación: que és, dónde ha ocurrido y por qué es tan nefasta para los países que la experimentan.

¿QUÉ ES HIPERINFLACIÓN?

Steve Hanke, académico de la Universidad Johns Hopkins y una autoridad mundial en la materia, asegura a BBC Mundo que, "por convención, la profesión económica acepta que existe hiperinflación cuando la tasa de inflación supera el 50% mensual".

La cifra la estableció el Profesor Philip Cagan de la Universidad de Columbia en un artículo de 1956 que es frecuentemente tomado como referencia.

Hanke, quien también es director del Proyecto sobre Divisas en Dificultades del Instituto Cato, un centro de investigaciones en la capital estadounidense de tendencia conservadora, aclara que "unainflación de 50% mensual, si se calcula de forma anualizada, llegará a cerca de 13.000% al año".

¿QUÉ PASA CUANDO HAY HIPERINFLACIÓN?

Cuando se desborda el incremento de los precios, la gente tiene que empezar a cambiar su comportamiento cotidiano para protegerse de la inflación. Estos son algunos de los fenómenos que se observan:

► Las tiendas empiezan a cambiar, hasta varias veces por día, los precios de sus productos.

► La población empieza a gastar lo más rápido posible su sueldo en bienes de consumo duradero como electrodomésticos, incluso si no los necesitan, para que no pierdan poder adquisitivo.

► También se suele comenzar a cuantificar el valor de los productos en una moneda extranjera estable en vez de en moneda local y en algunos casos, se inicia una "dolarización espontánea" en la que prefieren mantener los ahorros y realizar transacciones, en la medida de lo posible, en moneda extranjera.

En ese momento, las autoridades prácticamente pierden el control de su política monetaria y la moneda nacional se embarca en un proceso que pude acabar por volverla prácticamente irrelevante, con consecuencias desastrosas para el bienestar de la población, que ve destruidos sus ahorros y encuentra que sus ingresos pierden valor casi al instante de recibirlos.

¿EN DONDE HUBO HIPERINFLACIÓN?

"Ha habido apenas 56 incidentes documentados de hiperinflación en el mundo", asegura Hanke a BBC Mundo. Uno de los casos académicos por excelencia es el que sufrió Alemania en la década de 1920. La tasa de cambio llegó a ser de 2 billones de marcos alemanes por cada dólar estadounidense.

El récord mundial de hiperinflación fue alcanzado en 1946 en Hungría cuando llegó a 41,9 trillones por ciento. A esa tasa, los precios de los productos se duplicaban cada 15 horas.

Tal vez el caso reciente más notorio es de Zimbabue. En noviembre de 2008 la inflación en el país africano alcanzó la tasa de 7.960 millones por ciento.

¿Y EN AMÉRICA LATINA?

"Latinoamérica históricamente ha estado afectada por niveles altos de inflación, pero muy pocos incidentes de hiperinflación", le señala Steve Hanke a BBC Mundo.

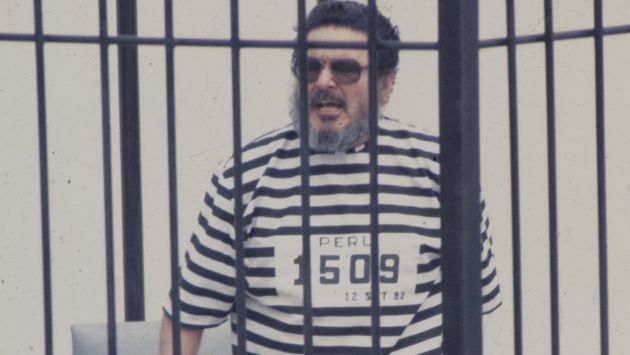

Entre los muy pocos casos registrados está el de Bolivia en septiembre 1985, que llegó a 183% mensual, y cerca de 60.000% al año. Brasil sufrió en marzo de 1990 una inflación mensual de 82,4% y Perú, en agosto de 1990, llegó a 397%, asegura el académico.

El país de la región que más se acerca en la actualidad a la hiperinflación, alega Steve Hanke, es Venezuela. "Venezuela está muy cerca de la hiperinflación sostenida, y podría en las próximas semanas pasar por la barrera", y alcanzar el 50% mensual de modo sostenido, advierte.

Estima que, al pasado 12 de julio, la inflación llegaba a 745% anual. Lo calcula con base en las variaciones de paridad de poder adquisitivo en la tasa de cambio paralela del bolívar frente al dólar.

No es la única estimación de la inflación que existe sobre Venezuela, pero otras coinciden en advertir una inflación muy alta en ese país. El pasado 8 de julio, la agencia de noticias Reuters indicó que una encuesta de ocho economistas privados encontraba que la inflación había llegado a 108% en los 12 meses que terminaron en mayo pasado.

Las autoridades monetarias venezolanas indicaron en febrero de este año que en 2014 la inflación llegó a 68,5%. El gobierno venezolano dice que está tomando medidas para mantener a raya el costo de vida y considera que la inflación tiene su origen en la especulación y el enriquecimiento ilícito de algunos comerciantes que lo emplean como mecanismo en una guerra económica contra el país.

En una reciente reunión con periodistas el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, explicó que las cifras de inflación no se publican porque hay una inconsistencia metodológica con otra entidad gubernamental que mide la inflación, el Instituto Nacional de Estadística.

¿POR QUÉ OCURRE LA HIPERINFLACIÓN?

En términos generales, la hiperinflación es un caso extremo de la inflación y ocurre cuando hay un rápido aumento en la cantidad de dinero circulante que no está correspondido por un aumento similar en la cantidad de bienes y servicios existentes en la economía.

Con más dinero persiguiendo los mismos bienes y servicios, aumenta rápidamente el valor de esos bienes medido en la moneda nacional.

Puede haber muchas causas subyacentes, pero frecuentemente la causa inmediata de una hiperinflación es la decisión del gobierno de imprimir billetes en grandes cantidades para financiar un déficit fiscal.